穿過那條幽暗曲折的地底甬道,從照見叢林的第一束陽光開始,須彌就以一種狂野而溫和的方式在撩撥玩家,“狂野”是它汪洋恣肆的想象與難以抑制的生命力,“溫和”是這塊大地所傳遞的熱情與善意,一如那花神之舞,在輕盈的薄紗、溫潤的皮相下,充斥著肢體的力量與躍動的氣息。

8月24日,《原神》更新3.0版本。這是個頗為關鍵的節點,它不是一次簡單的大型版本更新,也不只是一個新的國度—須彌登場,它不僅填上了《原神》7大元素中的最后一環——草,它還緊連著《原神》兩周年慶,從各種角度看,《原神》3.0都應該是個被重點打磨、重點關注的版本。

作為一款長期盤踞于各國暢銷榜、時不時在各大網絡社交平臺刷臉的游戲,《原神》向來是業界關注的焦點,此次3.0的更新必然會帶來類似的疑問:兩年之后,《原神》究竟發展到哪個階段了?它的技術與內容設計上又有了哪些新的發展?

自版本更新后,經過一個多月的玩家評價沉淀與個人的游玩體驗,我們大抵可以得出一個結論,《原神》3.0登上了一個新的臺階,但這一躍進并非是突發的、猛烈的,而是漸進的,它更像是一次經驗沉淀。

它的閃光,集中體現在世界任務「森林書」中。

一個總的概覽

(一)雨林場景

須彌總共劃分為兩大區域,雨林與沙漠,摁下3.1版本開放的沙漠地帶不表,整個雨林區域給玩家的感覺就是“量大管飽”,無論是可互動內容還是區域的多樣性都有質跟量上的提升。

但從地圖來看,須彌的雨林區域其實并不比已開放的璃月區域大。

蒙德、璃月、須彌大致的分界線

蒙德、璃月、須彌大致的分界線

這種“須彌雨林特別大”的游玩體驗是由兩個主要因素構成的,一是雨林地圖采用了更多的立體結構,二是須彌地形的密度更高。

相比璃月直上直下的山體結構與稻妻掏空山體的做法,須彌雨林更熱衷于深挖地底,在地下開鑿一條四通八達的通道出來,所以在須彌地下冒險的時候,經常會出現從一座山進、另一座山出的情況。

另外,須彌的立體場景也更加有層次感,上中下的劃分更為明顯,比如水天叢林,上部為視野開闊的參天林木,中部為高低起伏、地形多樣的地表,下部為曲折、幽暗的地底。類似的立體結構在須彌雨林約有三四處。

稍有不同的是,水天叢林不僅僅有空間上的劃分,還有氣候上的劃分,當玩家完成特定任務后,可以控制雨林的晴雨變化,轉為晴天時,叢林水位會下降,更多的可探索區域便露了出來。

天氣轉換機關:法留納神機

天氣轉換機關:法留納神機

因此,雖然須彌雨林區域在地圖上顯示的面積不如璃月,但可探索內容絲毫不遜色于璃月。

須彌雨林在游玩體感上讓玩家覺得“大”的另一原因是其鮮少有平坦、開闊的區域,整個地形以連綿的山巒、林木密集的雨林為主,玩家視線被遮擋,鮮有那種可以一覽全境的至高點。

從具體的游玩體驗來看,須彌雨林也展現出了足夠的差異化,既有常年下雨、林木遮天的叢林區域,也有晴空萬里的巨大“荷葉林”,有傘狀發光植物構成稠林,有林木老去、枯竭的荒漠地帶,有河谷,有港口,有村莊,有城市,同等的單位面積,須彌雨林容納了更多的景觀與地形。

但若要問須彌場景的制作理念與制作工藝與此前的版本相比有何差異的話,或許就需要有更專業的視角。

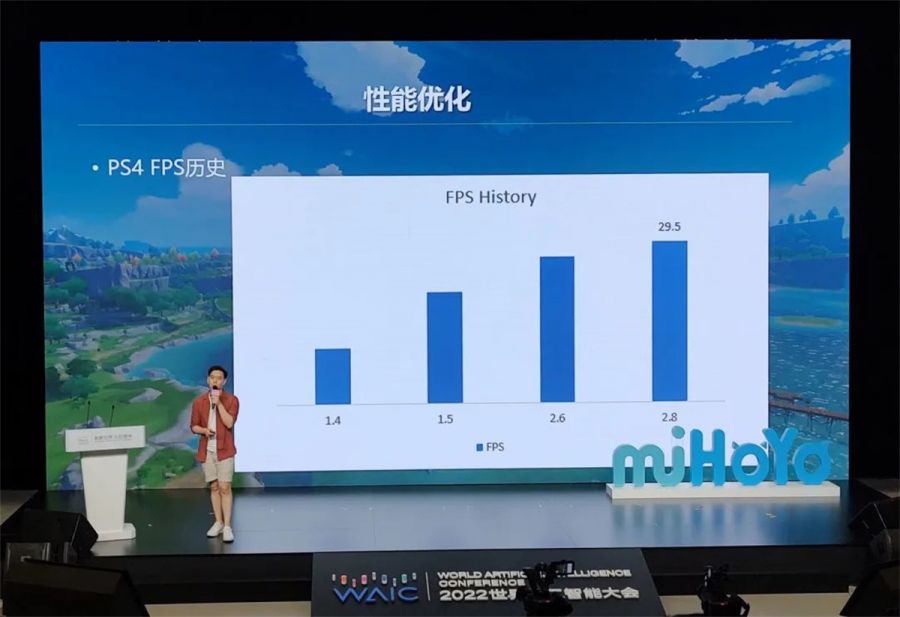

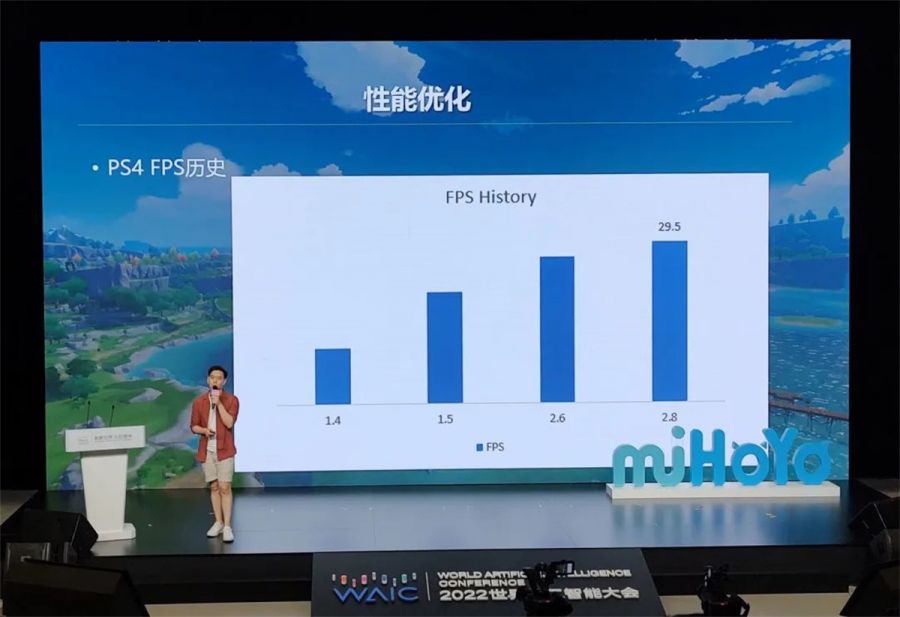

據米哈游藝術總監弋振中在“2022世界人工智能大會”上的分享,原神3.0版本跟1.0版本的“場景復雜程度差別特別大”,“美術資產制作越來越精細”。

圖源:文匯報

圖源:文匯報

我們可以隨手截取一張須彌的雨林場景圖來分析。

相比《原神》先前開放的區域,須彌的場景復雜程度是最高的,畢竟現實中雨林便是以物種豐富、垂直結構復雜著稱。

在須彌,任何一棵樹都不是單獨存在的,它必然有著相應的伴生環境,如上圖所示,樹木的基地有了灌木及各類草本植物做裝飾,大大小小石塊的擺放也沒有那么突兀,多了苔蘚、草本等植物,使其融入到整體環境之中。總體而言,須彌雨林場景的視覺豐富度提升了,且極大地弱化了觀感上的參差感、零碎感。

同時,米哈游還利用雨林樹木發達的根系塑造出了高度差異化的場景,它們大多露出地表,要么與石塊、黃土打配合,要么橫臥在水面之上,給予玩家以美的享受。

據知乎網友「楊超wantnon」在《二次元開放世界生成(一)》一文中的介紹,“二次元生成與寫實相比很不一樣……寫實游戲地形,可以用地形軟件制作,結構靠噪聲+侵蝕,也可結合模塊化拼接。而二次元平臺地貌,基本靠手工。”

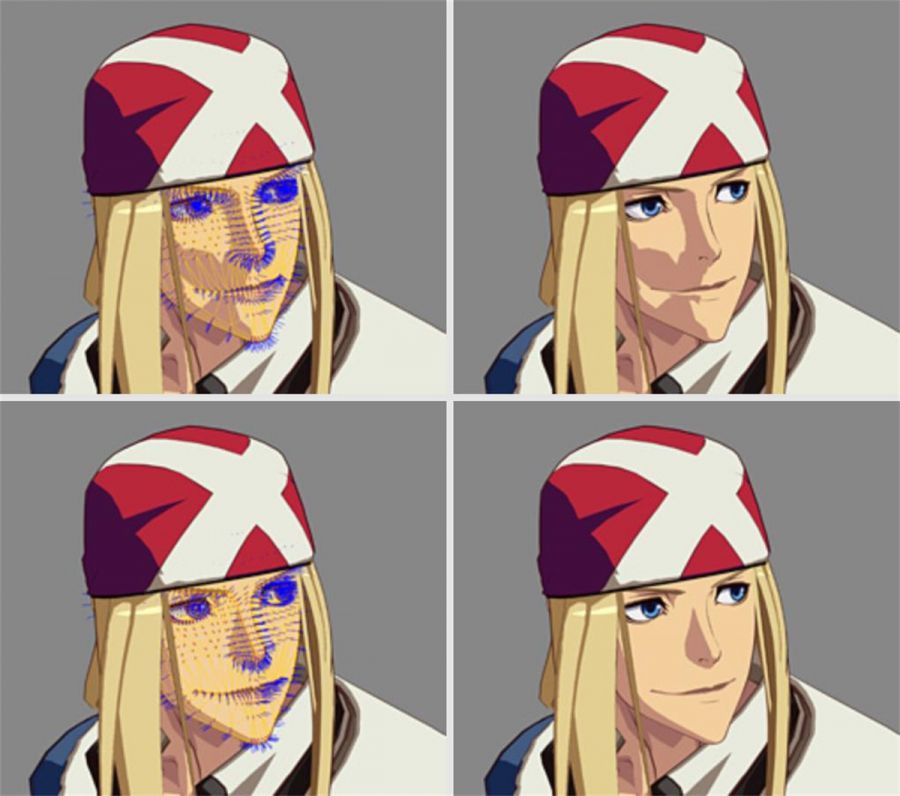

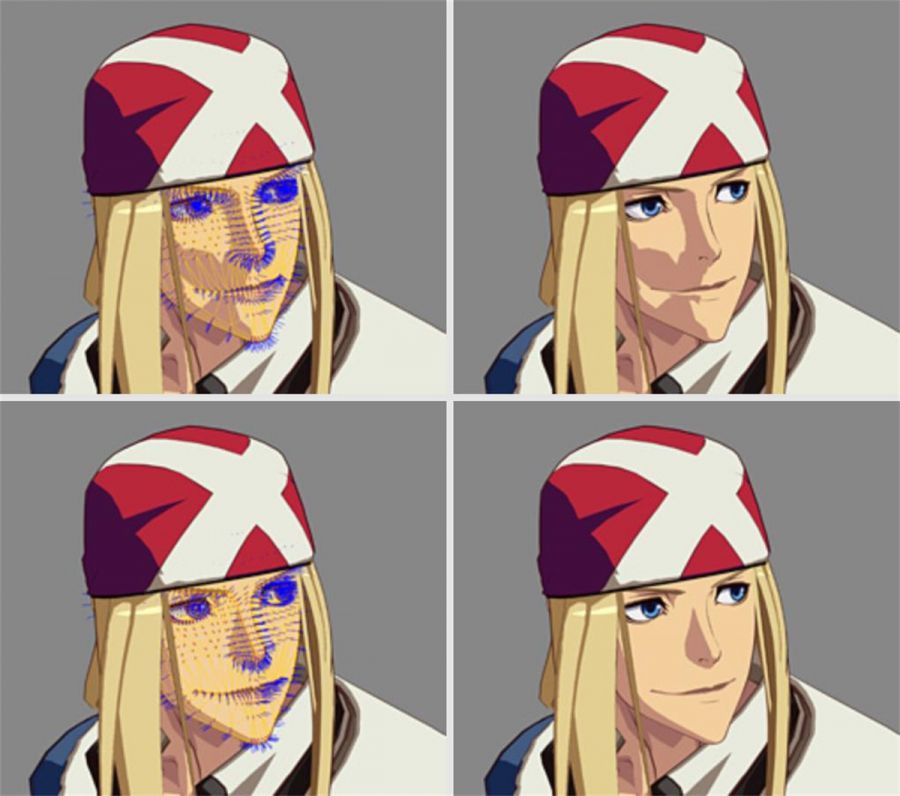

雖然《原神》所采用的卡通渲染是一種用3D制作方式來模擬2D動畫質感的手法,但就其本質而言,卡通渲染是一種對現實進行抽象、概括的藝術手法,它不能完全照搬現實,就像Arc System Wroks在分享《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》制作經驗時所說的,他們追求的“并不是物理的正確,而是以正確的繪制為目標”,這一“正確”,指的便是通過適當夸張與簡化來提煉角色、場景表現力的動畫風格。

《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》手動進行法線編輯的前后對比,圖源:4gamer.net

《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》手動進行法線編輯的前后對比,圖源:4gamer.net

因此,卡通渲染的場景想要有出色的觀感體驗,必然依賴于開發者的審美理念、科學知識(地理學、生物學、建筑學等)以及大量的手工調整。反映到實際的游玩體驗上,那就是須彌地區的雨林更加賞心悅目,玩家穿行其間的違和感進一步減弱。進一步地,米哈游通過技術上的更新迭代來保證場景精細度提升后游戲依舊能穩定運行。

圖源:Gamelook

圖源:Gamelook

不過,從個人角度來說,須彌雨林地區帶給我的最大驚喜是溯流而上、溯流而下的探險體驗。

以維摩莊為起點,沿著河道向上,一路鳥語花香,藍天映清波。轉過小山包,視野陡然開闊起來,遠處依巨樹而建的須彌城宛若一個令人仰止的神圣所在。路過游船如織的港口,繼續向上溯游,水路一分為三,右上河道蜿蜒,盡頭是河流匯集的低洼地,幽靜的卡薩扎萊宮駐扎其上,左上河流沿地勢滾落,轉入地表之下,中間河道一路浩浩湯湯,盡頭的瀑布聲勢浩大。

須彌城在開闊的地帶中傲然獨立

須彌城在開闊的地帶中傲然獨立

而若是以維摩莊為起點,沿著河道向下,河流將馱著小艇一路載歌載舞,駛向喧繁的奧摩斯港,港口何貌?山體、巨樹、人工建筑嚴絲合縫,似乎生來便是如此,兩截巨大的樹樁猶如被劈開的山巒,中間的開口成了天然的咽喉要道。伴著塔布拉鼓與西塔琴奏出的旋律,你盡可瞧見港口商賈云集的熱鬧景象。

我所欣賞的并非沿途的異域風光,而是由四通八達的水系所聯結起來的須彌世界。當我在其間旅行的時候,有了將其感知為整體的可能性。

它為何重要?開放世界有別于傳統線性關卡的一大特征在于它是一個連貫性的、自成一體的世界,玩家會關注到區域與區域之間的關聯程度,從實際游玩來看,具備連貫性、一致性的世界也會給玩家帶來更為真實的冒險體驗——當他們用自己的雙腳去丈量土地,沿著河流去探尋其來源,登上山頭去窺探地理之奧妙的時候,收獲的成就感是不言而喻的。

基于此,當我重新審視須彌雨林的場景構造的時候,能發現它在貫徹《原神》一徑的制作理念外,有了新的進展。按照官方《須彌前瞻短片 02》的介紹,米哈游在場景設計是“主要體現的是當地特色、核心主題以及幻想處理這三部分”,在玩家游歷須彌時均能直觀地感受到這三個特性:當地特色——須彌的人文地理糅雜了南亞、中東、北非等地區的風土人情,自然景觀上則以鮮活、濕潤的熱帶雨林為主要參考對象;核心主題——旺盛的生命力,以居民生活之喧鬧、植物生長之繁茂為主要表征;幻想處理——依樹而建的建筑,參天巨樹構成的雨林,傘狀發光叢林,莫不如是。在此之外,米哈游還注重地圖結構的多元化,在同心圓原則外挖掘立體結構的更多可能,并強化區域與區域之間的聯系性,以達成玩家認知上的連貫性。

(二)草元素

草元素是《原神》七元素中的最后一環,它無疑承擔著某種承上啟下的作用。

在須彌之前,《原神》實裝了風—蒙德、巖—璃月、雷—稻妻三個不同元素主題的國家,旅行者的提瓦特大陸之旅近半,此時引入草元素恰到好處,新機制的加入重新激活《原神》的元素系統,從底層玩法上維持游戲活性,賦予玩家新鮮感。

據《須彌前瞻短片01 神奇的草元素》的介紹,團隊在設計草元素時采用了“更成體系的方式”,一是能與其他元素相聯系,具有較高的耦合程度,二是符合草的特性,降低理解門檻,三是帶有一定的“加工”成分。

草+火=燃燒、草+水=綻放屬于符合現實認知的元素反應,草+雷=激化則屬于“日常現象的藝術再加工”。

在《原神》中,元素充當了兩個重要角色,一是戰斗力提升,二是大世界探索,前者貫穿了游戲的養成、抽卡、挑戰等諸多環節,后者包括解謎、探索、移動等多個內容,但有相對固定的應用場景。

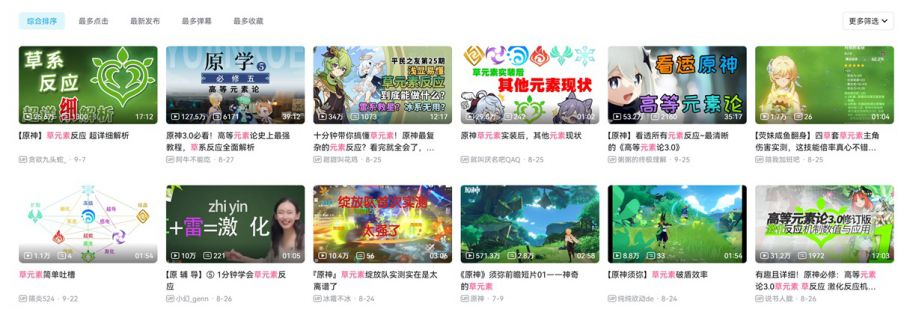

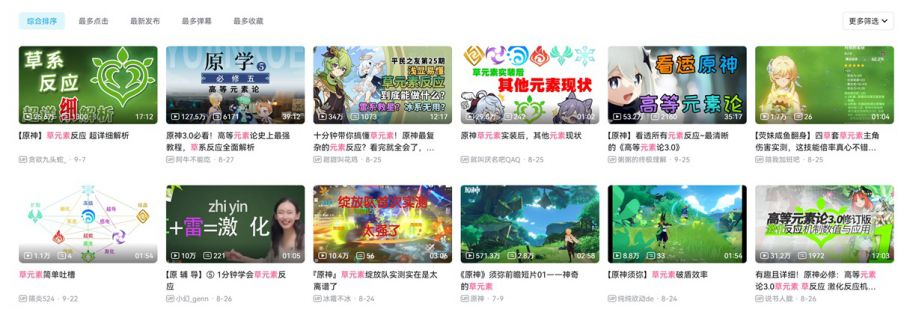

《原神》元素系統的深度更多地集中于“戰斗力提升”這一塊,玩家們自發鼓搗出了一套“高等元素論”,深入研究元素量、元素附著、元素反應之間的相互關系,草元素的加入,給予了老玩家新的研究動力,由此生成新的戰斗技巧與配隊思路,隨著更多草系角色的加入,《原神》現有的隊伍搭配也將迎來更多新的變化。

玩家對《原神》草元素的多重解析

玩家對《原神》草元素的多重解析

比起草元素在戰斗力強化、戰斗技巧變更上發揮的作用,更關注它對于大世界探索上的意義,即草元素對于《原神》的關卡設計、場景互動有何幫助。

(三)互動機制

米哈游對開放世界的“解”是什么?這個問題從《原神》公布之初便被提及,直至今天,它依舊是評判《原神》優劣的核心指標之一。

把地圖做成無縫的樣子,取消對玩家的硬性限制,弱化等級概念,所見即所得,想去哪兒就去哪兒,當廠商們把技術當成開放世界游戲的硬性門檻時,時常會忽略一個問題,開放世界的游戲體驗從哪來?

加入攀爬系統、給予玩家足夠的探索自由度就能做好開放世界了嗎?在移動機制上做多層優化,如飛檐走壁的能力、差異化的載具,就能提高玩家的探索欲望了嗎?對此《艾爾登法環》擺出了一個大寫的“NO”。

依樣畫葫蘆最多只是模仿他人的皮毛,忽略了成功產品撐起這副皮囊的內在筋骨,忽略了游戲的底層設計。《塞爾達傳說:曠野之息》的攀爬系統之所以為人所稱道是因為它能與其他系統發生化合反應,比如天氣、體力,在它這,玩家征服一座山有了多層意義,攀爬策略、山頂風光、隱藏獎勵,乃至在制高點尋找下一個地圖目標、利用滑翔傘快速旅行。《艾爾登法環》不設置攀爬系統,因為游戲更強調箱庭探索與層層深入的戰斗節奏。

《原神》想做開放世界,它在一開始謀劃好了自己所要走的差異化道路,但這條路同樣不是一蹴而就的,而是在不斷的迭代更新中沉淀下來的,同樣拿攀爬系統來說的話,能發現它在《原神》大世界探索中的重要性是不斷降低的,這與《原神》愈發多元化的移動手段與愈加立體的地圖結構有關。

《原神》開放世界探索的差異化集中于元素反應系統,每個國家圍繞著對應的元素做出了配套的探索體驗,蒙德的上升氣流,稻妻的雷種子、探針、繼電石,在元素如何場景互動產生化合反應這一課題上,米哈游的成長是有目共睹的,而須彌,就是最好的例證。

米哈游在須彌雨林地區加入了大量新的場景互動機制,粗略統計如下:

須彌雨林場景的互動機制有何稱道之處?

其一,草元素與互動方式的緊密貼合。須彌雨林場景中的可互動元素多以植物的形態出現,它們能夠更好地融入到場景之中,呼應主題,減少突兀感。

植物能激化、會枯焦的多形態設計合乎玩家對植物的一般認知,它還取締了《原神》早期抽象的元素方碑,讓元素反應與場景之間的貼合度更為緊密。

其二,減少對玩家的限制。從表格中可以看到,玩家探索時所需的元素僅僅只有三種,草、雷、火,且雷與火的使用頻率有限,幾乎不會出現探索時需要頻繁切換隊伍的情況。

草種子與稻妻的雷種子雖然只有一字之差,但其擁有的功能更為豐富,且取消了等級限制,玩家在大世界探索時不會有太多需要改日再來的沮喪感。

其三,體驗優化。須彌新增的互動方式中其實多數在此前的版本中均能看到原型,比如彈彈菇與上升氣流,本質上都是垂直方向上的快速移動方式,四葉印與雷極,二者作用及行動方式一致,苗圃則對應稻妻的石板……但須彌的互動體驗卻優越不少,拿四葉印來說,它取消了雷種子或雷元素附著角色的限制,玩家只要對準四葉印的方向即可移動。在稻妻,雷極的存在更像是一項開發者設置的挑戰,玩家必須遵循固定的路線、在規定時間內到達目的地,而須彌的四葉印,則是一道開放題,玩家可以自行規劃路線、自行安排時間,玩家有了更多自我掌控命運的機會。

基于此,認為米哈游在原神3.0中展現出來的進步不是圍繞草元素所構設出來的一系列創意,而是“合理性”。

場景互動與所在場景之間的合理性,這些互動元素的出現不會顯得突兀,似乎與場景格格不入,又或者可以被安置在任何地方。

點位的放置有了合理性,它順應著玩家的游玩思路,而非讓玩家去順應開發者的設計邏輯,走向一條偏離預期路線的道路,它似乎準確抓住了玩家的游玩心理,穿過狹長的地下通道后,安排數個四葉印便于玩家“重見天日”、轉換心境,陡峭的山峰會分節點設置彈彈菇、四葉印或補充體力的小花,為玩家提供多元化的攀登策略。在玩家行進路線上設置不同的誘餌來調整游戲節奏,同時減少來回折返的枯燥跑圖。

當玩家落到巨像手臂上時,四葉印的出現堪稱貼心

當玩家落到巨像手臂上時,四葉印的出現堪稱貼心

而「森林書」,便是《原神》3.0開放世界合理性規劃的那根針線。

深入「森林書」

「森林書」是原神3.0版本中實裝的一個世界任務,整體流程接近10個小時,玩家的腳步幾乎踏遍了須彌雨林的每個角落,若是邊做任務邊探索,各塊區域的探索度將在50%左右。

因其流程之長、涉及的角色之多、跋涉的距離之遠,「森林書」被多數玩家戲稱為真正的須彌主線,亦且在結束該段旅程后,玩家紛紛打出好評,故事結尾帶來的沖擊抵消了持續游玩的疲憊感。

為何它有此番魅力?

嘗試著從兩個方面去解讀「森林書」,并以此來窺探《原神》開放世界發展的軌跡。

(一)將須彌感知為一個活的世界

“一個生機勃勃的世界固然很好,但只有你能在其中感受到樂趣時,它的存在才有意義。”在《巫師》系列紀錄片里,主持人Danny O'Dwyer如是說道。

徒具美術奇觀的開放世界只會是一副空殼,為支撐其這個世界,給予玩家在其間游歷的動力,開發者往往會用兩種填充劑,可互動內容與故事,拙劣者堆砌內容,以獎勵為核心驅動力,杰出者編排內容,以激發玩家好奇心為鉤子。

「森林書」兼具互動內容與故事成分,它以故事驅動的方式,把須彌雨林地區給盤活了,具體地說,玩家順著任務流程游歷須彌雨林的時候,能夠理解雨林的來龍去脈,并將其感知為一個整體。

我們不妨瞧瞧它是怎么把須彌雨林各個地塊串聯起來的。

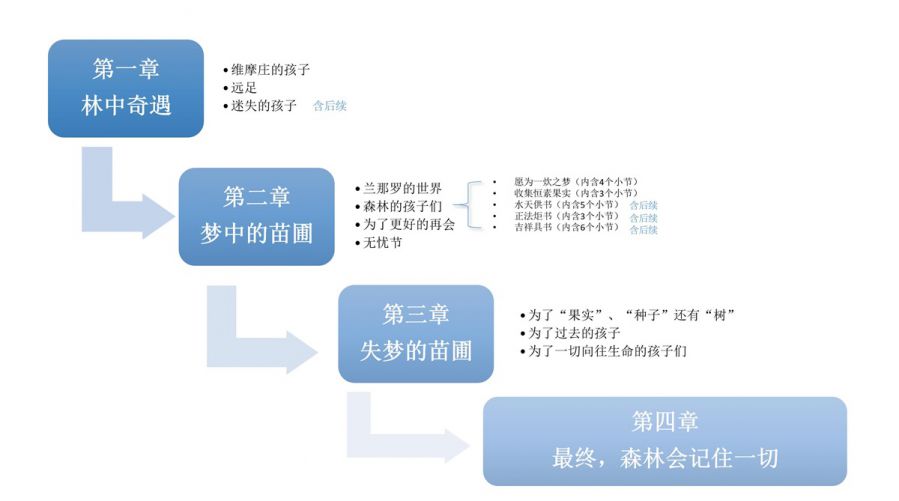

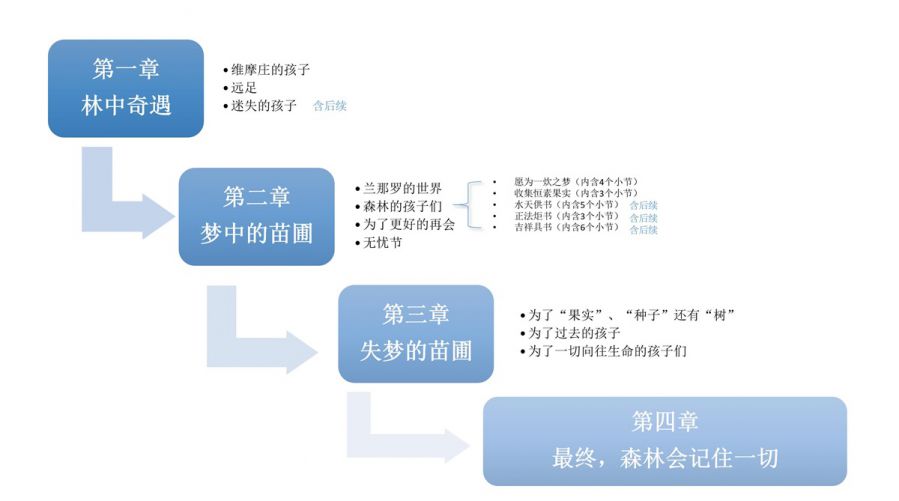

下圖為「森林書」任務的主要流程。

整個任務起始于維摩莊與化城郭中間的小路,而化城郭是玩家進入須彌地區的第一站,但凡玩家開啟3.0主線、暫留化城郭的話,有相當高的概率會碰上被丘丘人圍困的路人女拉娜,從而觸發任務。

玩家接受拉娜請求,前往維摩莊,在清除死域的過程中,拉娜遇難,玩家在森林精靈蘭那羅的指引下踏上尋求惟耶之實的旅程,沿著河流一路北上,來到蘭那羅的世界——桓那蘭那,隨后拿到道具「森林書」,根據書上提示一步步解鎖后續流程。

「森林書」第一章的大致路線,以及后續任務的主要集中地

「森林書」第一章的大致路線,以及后續任務的主要集中地

「森林書」是一部須彌雨林觀光指南書。

從上圖不難看出,「森林書」的活動地點幾乎占據了須彌雨林場景的60%以上,部分區域甚至需要玩家推進「森林書」才能解鎖,比如「往昔的桓那蘭那」。

它對于玩家游玩方向的指引是擴散性的、可選擇的,一開始僅列出了三個地點,每個地點又各自引出一條或多條線路,在一個大型的線性敘事中插入非線性的故事篇章,并將不同支線的支點連接在一起。支線的動線安排也有一定的合理性,比如吉祥具書,玩家從降諸魔山的巨像下來進入奧摩斯港,再一路沿河北上抵達維摩莊,隨后搜索降諸魔山地下區域,最后重新返回巨像,基本上以巨像為中心,連接起降諸魔山、奧摩斯港、維摩莊三個地點,經由任務的穿針引線,讓玩家來腦內勾勒出整體場景的分布與路線。

「森林書」還是一部互動教學書。

同樣拿須彌場景互動表格來做說明。

玩家在推進「森林書」任務時,會頻繁遇到上圖所示的交互內容,部分內容甚至需要在玩家完成相應任務后才能解鎖。

玩家應當如何游歷須彌,如何找到那些沒有在地圖中明示的秘境與暗道,如何找出須彌雨林中潛藏的寶箱、神瞳,如何完成開發者設下的多重挑戰?這些疑慮在「森林書」流程中統統都能得到解答。

典型如四葉印。

四葉印是個快速旅行的手段,它散布于須彌全域,玩家可使用草系角色激活眾葉覺蕊來創造額外的四葉印。面對山體等垂直區域,四葉印的存在能幫玩家省下不少攀爬的功夫。

在「森林書」的流程中,米哈游特意設計了數個場景來呈現四葉印的魅力,如水天叢林、無郁稠林、桓那蘭那。前文曾談到四葉印相較于雷極有更高的自由度,而在此處,四葉印還有另外一個優勢,即場景帶來互動趣味。

在稻妻的影向山、天云峠,雷極的存在更多的是起到調整游戲節奏的作用,米哈游用雷極傳送的方式取締了常規的、自由的行進路線,而在水天叢林、桓那蘭那這些場景中,玩家的行進路線并非單一的、固定的,玩家并沒有確切的目的地,此時散布于場景中的四葉印就成了開放解,在高低錯落的立體場景中,玩家有了更多的抵達手段與路線選擇。

(若是深度挖掘的話,其實能發現《原神》部分互動內容缺乏拓展空間,依舊以四葉印為例,除了路線規劃外,它缺乏更多的使用技巧,它難以構成更高難度的挑戰,平臺游戲中常見的可移動落腳點、間歇性消失的落腳點在須彌中并未出現,互動按鈕亮了即可傳送的機制也讓該內容失去了考驗玩家抓時機、抓移動位置的可能性。進一步說,其實是《原神》的底層框架限制了這些可能性,角色是化作粒子移動的,他們在空中缺乏足夠的能動性,沒有慣性、沒有擺蕩、沒有暫停調整身位的可能,《原神》也許需要給角色添加更多的動作模組才能支撐起這些玩法,甚至是為每個角色設計動作。)

在互動內容上,「森林書」表現得更為出色的地方在于路線引導,讓地圖上的可互動內容與任務打配合。

由于須彌雨林場景具備較多的立體場景,常規的地圖任務圖標所能起到的作用被大幅削弱,玩家的目的地往往藏在在某座山內,或者是在半空中,對此,米哈游的做法是強化場景內的視覺記憶點,比如水天叢林的法留納神機、降諸魔山的巨像,并通過四葉印、仙靈、限時挑戰等互動元素來引導玩家前往目的地。他們似是先行籌劃好了任務的整體流程,再搭建起所需的雨林場景,并讓關卡策劃用互動內容編排出一條合理的行進路線,從而讓玩家在一路撿拾面包屑的過程中抵達終點。

玩家若是細心觀察的話,其實能發現《原神》中的仙靈所扮演的角色發生了變化,在1.0版本里,仙靈更多的是充當開放世界的互動內容填充物,仙靈樁所在位置并不會指示下一個可探索內容;1.2版本的暖仙靈起到了雪中送炭的關鍵作用;2.0版本后,米哈游讓仙靈承擔了更多的引路作用,尤其是在一些大型解謎場景與洞窟場景;3.0版本基本延續了2.0的思路,但對玩家路線的安排與可交互內容的密集度有了優化。

在此基礎上,當我們回過來思考《原神》開放世界的塑造時,其實能發現一些端倪,最開始還處于探索階段,各類引導是粗淺的,地圖上放置的互動元素缺乏多層思考或整體性的思考,到了2.0,《原神》在塑造美景、奇觀的同時,開始增加可互動內容的密度,增加了連通性場景的設計,但內容的填充依舊顯得粗獷,3.0在總結經驗基礎上進一步優化引導,而非一味追求開放世界的自由感,互動內容的編排更為合理,與場景之間的聯系性更為緊密。換句話說,尋找仙靈的游玩體驗之所以會大幅改善,未必是其作用發生了變化,而是地圖結構與地圖填充內容的編排思路發生了變化。

另一方面,米哈游在3.0版本中似乎摸索到了一套更加適宜自己的引導體系——故事驅動。

對于開放世界游戲而言,引導是個重要課題,該類型游戲所主張的自由度有時反而會讓玩家犯上選擇困難癥,他們要么毫無目標,要么被滿地的標記所困擾。在早期的《原神》,玩家會逛著逛著偏離了原有的目的地,此后要么迷失方向,要么折返回來得費老大勁,且經常會遺漏東西。

「森林書」所采取的解決辦法就是用故事線串聯起地圖上的互動內容,同時又用故事進度來區隔出同一區域的不同探索內容,實現重復游歷、別有洞天的驚喜感,降諸魔山的水位與水天叢林的天氣均為如此。

理應說,米哈游是犧牲開放世界的自由度來換取玩家體驗的流暢性,開發者在須彌雨林中設下了諸多需要相關能力才能解鎖的內容,如需要演奏音樂才能開啟的秘境,需要召喚健壯的草種子來能突破的屏障等,如果玩家沒有第一時間開啟「森林書」,或是按照「森林書」的流程來探索,他們難免會遭遇無功而返的情形,或者是整體的探索體驗被撕得四分五裂。

這一做法之于開放世界游戲未必是好的解答,但對于《原神》自己來說卻是個合理的解答,因為講故事,是原神內容導向中的重要一環。

最后,「森林書」是一部須彌歷史書。

在尋找蘭那羅、幫助蘭那羅的旅途之中,玩家將接觸到大量的術語,如“那菈”、“瑪哈桓那蘭那薛那”、“蘭伽拉梨”、“無留陀”等。

據玩家的考據,這些稱呼多源于梵語,「森林書」中玩家遇到的蘭那羅不少取材自印度史詩《摩訶婆羅多》跟《羅摩衍那》。

以神話史詩、經典著作為故事或人物原型,在電子游戲中并不罕見,「森林書」的特殊之處是它將這些原型整合成自己的故事,自己的“人”(蘭那羅≠人)文風貌,甚至是自己的世界觀。玩家與蘭那羅交流的過程,其實就是一次不同文化交流、碰撞的過程,在這層意義上「森林書」構成了真正的異世界旅游冒險,玩家會打從心底里認為須彌是一個在精神風貌、風俗習慣上有別于它者的地方,而不僅僅只是視覺感官上差異。

如派蒙所言,這是人類文化與蘭那羅文化的碰撞

如派蒙所言,這是人類文化與蘭那羅文化的碰撞

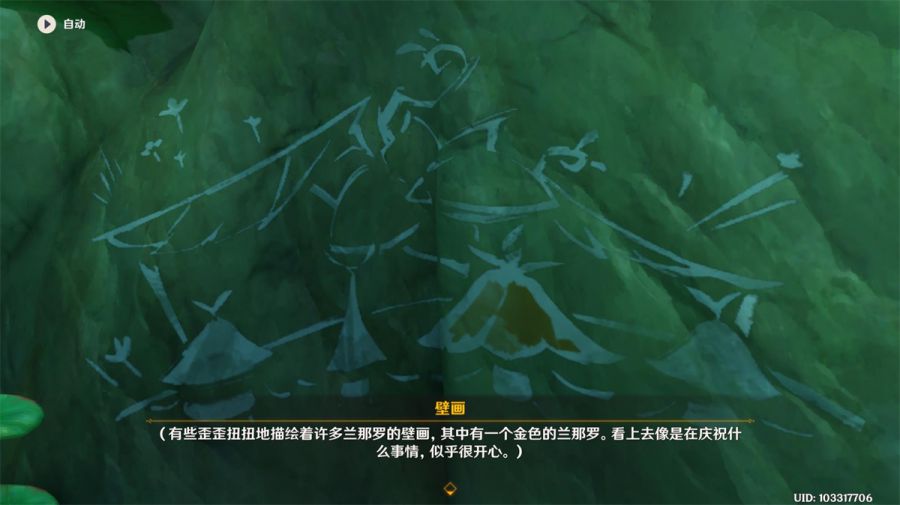

而也正是在與蘭那羅的相處中,玩家得知了須彌雨林的演變史,為什么降諸魔山上會有一尊遺跡巨像,為什么巨像的零件會被埋藏在其他位置,為何水天叢林常年下雨,為何須彌雨林被死域所污染,為何蕈獸活躍于雨林中……

越是深入「森林書」,玩家對于須彌這塊土地的理解就越深厚。

或許正因如此,玩家在消除死域的時候,有了情感上的動機,而非單純的獎勵刺激。

(二)玩家參與的童話故事

“但愿新的夢想永遠不被無留陀侵蝕,但愿舊的故事與無留陀一同被忘卻……”在與「森林書」有關的討論中,有大概率出現以上臺詞,它們來自「森林書」末尾的詩歌,完整版會整合其他劇情中出現的臺詞。

「森林書」的劇情引起了玩家的情感共鳴。

當我們討論了一大段原神3.0如何用故事驅動的手段來引導玩家探險時,忽略了一個重要的前提,即故事本身為什么能夠成為玩家游玩的驅動力?

當然得是故事足夠出色不是嗎?

「森林書」自然是個出色的故事,但在解析之前,有必要先講講兩個東西:

1.《原神》與經典的開放世界敘事有何不同?

《原神》的敘事手法本質上與線性游戲一致,玩家按照編劇編排好的固定路線前行,角色操控與劇情演出來回穿插,故事是有序的,有完整且固定的開頭、經過、結尾,玩家的對話選擇并不影響劇情的推進。

它與一些常見的開放世界敘事手法不同,在探索自由的主張下,多數開放世界游戲多采用非線性的手法,即故事沒有單一的發生序列。

如《刺客信條》系列,育碧采用了一套相對穩定且可靠的敘事公式,它將故事拆解成一系列目標,并在不破壞主線的情況下插入各類支線,不過,玩家依舊保有完成任務的多種手段,開發者會采用硬性限制或軟性引導來規劃玩家的路線。

如《巫師3》, 游戲情節會根據玩家在游戲中的一系列選擇發生變化,為了保證玩家探索的自由度與故事發生的合理性,CDPR采用專業的故事編輯器來構設所有敘事可能性與調整演出效果,它也被成為網狀敘事。

如《艾爾登法環》,游戲在開頭只給玩家拋出一個終極目標——修復法環,但具體要怎么做,應該采用什么樣的游玩順序全憑玩家自己定奪。其故事是依靠環境、物品描述、NPC對話構成的,注重玩家自身的探索與理解,敘事側重于發掘游戲的世界觀,而非玩家的個人冒險。

還有《塞爾達傳說:曠野之息》,游戲幾乎放棄了敘事線,無論是解放四神獸還是尋找公主的回憶,全都是可有可無的存在,且不影響玩家的游戲體驗。

這些敘事手法并無高低之分,只有適合不適合,是否適合游戲的故事基調,是否適合游戲的游玩體驗。

2.「森林書」與《原神》常規的敘事有何不同?

在偏線性的敘事手法下,《原神》中的故事大多圍繞著某一角色或多個角色展開,即便是作為主線的魔神任務也是如此,部分限時活動更是專門為角色搭建舞臺、推出專屬劇本。

而空/熒——玩家在故事中的扮演者,為了調劑大眾玩家在喜好上的偏差,讓每個玩家都能無隔閡地映射在主角身上,開發商常用的手法是弱化角色個性,避免在主角身上貼太多標簽,因此,玩家在《原神》故事中的存在感其實并不高,他們更多的是扮演一名見證者的角色,見證游戲角色的喜怒哀樂,見證國民、國家的命運,而非自身的愛恨情仇,唯一與主角直接相關的就是那失散的親人。

但在「森林書」,玩家卻顯得有些活躍,它是個關乎玩家自己的故事,雖然故事的開端是讓玩家收集惟耶之實、拯救遇難的拉娜,隨著故事的發展,玩家逐漸從協助者轉變為森林的拯救者,并親自挖掘出失散親人在須彌土地上經行的痕跡,成功與蘭那羅建立起牢固的聯系。

「森林書」,誘發了玩家的主角意識。

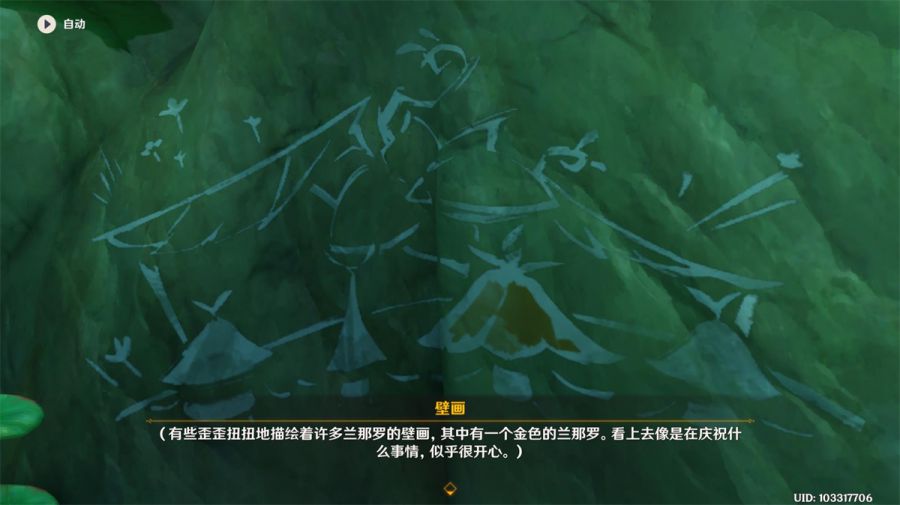

如果沒有意外的話,玩家將成為下一個被蘭那羅們刻在石壁上的傳奇角色

如果沒有意外的話,玩家將成為下一個被蘭那羅們刻在石壁上的傳奇角色

回到「森林書」本身,它何以精彩?

扎實的臺詞功底,渾然一體的世界表達,溫馨的童話底色,一流的故事立意。

「森林書」的對話風格并沒有脫離《原神》的一貫印象,派蒙依舊充當著吐槽+被調侃的角色,可選擇的對話總會時不時抖下機靈,它準確拿捏了玩家心理,直接將玩家心頭所想打在了屏幕上,這種輕松詼諧的對話風格散發著一股魔性,讓玩家能夠忍受那些佶屈聱牙的陌生術語,并耐著性子把劇情看完。

在幽默之余,它也總能蹦出一些金句引發玩家感慨:

即便其中一些是化用自文學著作、歌詞的,但經過重新潤色以及合理的情節編排后,玩家并不會產生任何違和感。

在此基礎上,「森林書」的敘事與對話充斥著濃厚的蘭那羅文化色彩。

寫作者在一定程度上都是人格分裂者,他們需要將自己幻想成故事中的角色,編織他們的過往,揣摩角色的思想,模仿角色的行為,以使受眾將其感知為“真實”。

寫人尚且如此,更何況是寫沒有參照對象的“蘭那羅”?然而「森林書」卻把蘭那羅寫活了。

“如果這個世界上真的存在蘭那羅的話,那它就應該是這個樣子的。”

私以為,「森林書」里所描寫的蘭那羅有兩個基準,一是孩童,二是開發團隊預設的蘭那羅文化。

蘭那羅與人類的接觸有限,它們對于人類世界的認知與孩童無異,這導致它們只能用自己已有的認知來形容陌生事物,且經常曲解主角與派蒙的話語。

因認知所造成的說話風格差異,在「森林書」的尾聲被再次提及,經由蘭羅摩前后發言的對比,開發團隊似乎在強調一件事:蘭那羅的力量源于它們的記憶與夢,記憶越少,其認知與發言就越像小孩。

這便引申到蘭那羅塑造的另一個基準——蘭那羅文化。

蘭那羅不僅有著自己的語言與文字,也有自己的歷史,它們以月亮升起為時間單位,它們崇尚夢與記憶的力量,它們熱愛音樂,重視友誼,堅信森林會記住一切,而記憶永不消散。

玩家在「愿為一炊之夢」這條任務線所遇到的一切趣事,便是蘭那羅文化的集中體現,它們視水、新鮮的水果為美食佳肴,并抗拒主角加鹽后的改良食譜。

對此,蘭阿帕斯給出了解釋:

縱覽整個「森林書」,你不得不慨嘆米哈游塑造蘭那羅這一幻想生物時的細致程度,他們為其行為與發言找到了嚴絲合縫的理由,且僅僅扣著森林、草元素這個主題。

或許,正是這些頻繁且合理的交流讓玩家將蘭那羅感知為“真實的存在”。

但只是這樣還不夠,「森林書」祭出了電子游戲敘事中的絕活——通過持續性的交互與虛擬角色建立情感聯系。這是一種只有在交互式媒體中才有可能實現的敘事技巧——操控一名角色,而不是被告知他們做了什么,玩家不止停留于看,他們確乎在扮演著某個角色,并在長達8——10小時的游戲流程中不斷強化與蘭那羅的聯系。

玩家是從什么時候喜歡上這些天真無邪的森林精靈的?這個問題沒有答案,玩家喜歡的甚至不是某一特定的蘭那羅,他們與蘭那羅也沒發生過跌宕起伏的情感沖突。

或許,是蘭那羅們所秉承的純粹的善的理念,凈化了每一個跟隨著它們一同旅行的玩家。

它們希望每個孩子都能健康長大:

它們會因為遺忘了朋友感到慚愧:

在故事的開頭,它也許會帶來類似于《龍貓》的奇幻色彩——唯有孩子,才能看見蘭那羅。但「森林書」不是《龍貓》,它并未在故事里摻雜成人的視角,讓受眾在成人與孩子的交替中去挖掘每個人身上潛藏的童年,它沒有明確地指出孩子為何會丟失童年的記憶、遺忘蘭那羅。

它并不預設任何價值判斷,甚者,整個故事里面其實沒有對抗性的存在,沒有主觀上的惡,主角團對抗的是無自我意識的無留陀,而無留陀是什么呢?萬物不可避免的死而誕生的東西,它不過是自然流轉、輪回中的一部分。

來源見水印

來源見水印

「森林書」干凈,澄澈,像沾上露珠而顫抖起來的花苞,像林間因風搖曳的草木,像一切美好的事物,我們一想起它,嘴角會上揚,心底會開花。

「森林書」就是這么一個美好而純粹的故事。個人在情感上更愿意將其與宵宮所說過的話劃上等號,“戰勝惡龍的勇者成為了下一個惡龍,斬破黑暗的圣劍變成了毀滅世界的武器,雖然我知道這樣的故事也會很流行,但我不喜歡,真的不喜歡,浪漫的意象,保持浪漫就好了。”

在此刻,你會發現,「森林書」乃至《原神》的故事,其實是為每個玩家留下一塊如同孩子般的純真的心靈凈土。

做內容的米哈游

「森林書」給《原神》的開放世界帶來了什么?

它用一個超長線任務,帶著玩家穿行大半個須彌地區,串聯起散落在地圖上的互動內容,并告知玩家這塊土地的由來與演變,告訴玩家這片森林所孕育的生機與希望。

玩家是否深入體驗過「森林書」,會對須彌有著截然不同的感受,玩家在其間游蕩的時候,看到的不僅是濕潤、葳蕤的雨林風景,他們能細數這片土地上所發生的事情,自己與蘭那羅們奮斗過的痕跡,他們能感受到雨林的脈搏,聽見蘭那羅的歌聲。

這便是敘事的魅力,它讓玩家在須彌的開放世界之旅更為整體與連貫。

這種流暢而充實的冒險體驗不免讓人想起《原神》剛上線時的景況,彼時的蒙德在玩家眼中顯得空曠而寂寥,它的開放世界探索被打上了“稀薄”的字眼,當你循著某條任務線找到秘境時,發現它不過是荒野中隨處可見的一道石縫,場景塑造、關卡設計并不能滿足劇本的需要,大地圖上課探索內容的數量與質量不能滿足玩家的胃口。

從1.0到3.0,《原神》的場景美術與互動內容密度無疑登上了新的臺階,但對于開放世界游戲而言,它依舊遺留了一個問題,玩家在大地圖中的引導與動機如何解決?

《原神》的開放世界探索存在著一個隱形的任務清單,100%地圖探索度,它包括傳送點、神瞳、寶箱(含仙靈、限時挑戰、解謎等)、任務等內容。它們散布在地圖中的各個角落,或明或暗,成為吸引玩家注意力的主要誘餌。

當玩家進入一個新區域,登上場景的高處俯瞰時,能發現數個明顯的標記,此時玩家應當如何規劃路線?或是放棄規劃無腦走一圈?而當玩家前行時發現前方有新的目標物應當如何?四散的目標物分散了玩家的注意力并阻礙了玩家對關鍵路徑的視察,玩家難免有所遺漏。

路線規劃是一部分,玩家的探索動機則是另一部分。《原神》將角色、隊伍的成長與大世界探索做了一定的分割,探索對玩家戰力值的收益并沒有副本、深境螺旋、游戲商店來得高。

《原神》需要從其他方面來補足玩家的動機,比如探索本身的趣味性,又比如玩家的情感沖動。

遺憾的是,《原神》的游戲內容設計并非時刻都能保持著一流的水準,即便是「森林書」,在推進到一定程度后,你也會發現游玩上的重復感,玩家深入一個洞窟,踏進一個秘境,其游玩行徑并不會發生過多變化,戰斗依舊會被擺在突出位置。即便有些新的游玩內容出現,它也沒有表露出深挖玩法的意圖。

吉祥具書任務線中的解謎內容多少有些淺嘗輒止。一個猜想,不一定對,米哈游是想控制各條任務線的時長

吉祥具書任務線中的解謎內容多少有些淺嘗輒止。一個猜想,不一定對,米哈游是想控制各條任務線的時長

幸運的是,「森林書」從敘事的角度賦予了玩家內在的行為動機。

從某種程度來說,目前的《原神》并不是一個以探索與發現的樂趣為主旨的開放世界(玩家無論走到哪里,來過多少次,他們總能發現以前從未發現的東西)。《原神》更加看重角色與敘事的力量,它們為提瓦特大陸與旅行者的旅程增添了豐厚的意蘊,玩家能看見蒙德自由之風吹起的飛絮,在望風山地不經意瞥見日出時被應景的音樂直擊靈魂,玩家也會看見古老的璃月如何因人的力量延續著自己的繁榮昌盛。

「森林書」,只是更好地將米哈游的敘事意旨嵌入《原神》這個開放世界之中,讓故事與互動探索相互呼應。

米哈游“致力于為用戶提供美好的、超出預期的產品與內容”。在媒體與玩家的評價中,我們能多次看到“《原神》以內容為導向”的描述。

但什么是《原神》的內容呢?

是美術,是音樂,是陣容龐大、性格鮮明的角色,是開放世界的探索,是獨樹一幟的元素戰斗體系,還可以是故事,是故事里蘊含的情感表達,它們不該是可以被一一獨立出來的成分,「森林書」就是將它們統統兜在里頭、合理調配的那口大鍋。

兩年前,《原神》在移動端所形成的降維打擊也許會被認為是源于它的技術、它的游戲類型,但當越來越多廠商涌入這個賽道的時候,《原神》依靠什么來維持自身的優勢?

內容,高質量的、飽滿的內容。

它并不意味著技術被降到了次級地位,《原神》能夠在兩周年完成蛻變,用驚人且驚艷的內容量再次給予玩家以震撼,同樣需要依靠高效的內容創作工具、成熟的內容生產流程。只是,隨著每一次的迭代更新,內容的創作思路也在更新。

更進一步地說,《原神》的內容還囊括了它的二次創作、社區討論。米哈游用高質、飽滿的內容創作來培養玩家對于游戲的愛,并撬動他們持續輸出內容的熱情。

圖源:推特@haragaita_i

圖源:推特@haragaita_i

開放世界游戲的上限,給予了米哈游無限馳騁的可能性,而它,還在繼續摸索自己的極限。

8月24日,《原神》更新3.0版本。這是個頗為關鍵的節點,它不是一次簡單的大型版本更新,也不只是一個新的國度—須彌登場,它不僅填上了《原神》7大元素中的最后一環——草,它還緊連著《原神》兩周年慶,從各種角度看,《原神》3.0都應該是個被重點打磨、重點關注的版本。

作為一款長期盤踞于各國暢銷榜、時不時在各大網絡社交平臺刷臉的游戲,《原神》向來是業界關注的焦點,此次3.0的更新必然會帶來類似的疑問:兩年之后,《原神》究竟發展到哪個階段了?它的技術與內容設計上又有了哪些新的發展?

自版本更新后,經過一個多月的玩家評價沉淀與個人的游玩體驗,我們大抵可以得出一個結論,《原神》3.0登上了一個新的臺階,但這一躍進并非是突發的、猛烈的,而是漸進的,它更像是一次經驗沉淀。

它的閃光,集中體現在世界任務「森林書」中。

一個總的概覽

(一)雨林場景

須彌總共劃分為兩大區域,雨林與沙漠,摁下3.1版本開放的沙漠地帶不表,整個雨林區域給玩家的感覺就是“量大管飽”,無論是可互動內容還是區域的多樣性都有質跟量上的提升。

但從地圖來看,須彌的雨林區域其實并不比已開放的璃月區域大。

蒙德、璃月、須彌大致的分界線

蒙德、璃月、須彌大致的分界線這種“須彌雨林特別大”的游玩體驗是由兩個主要因素構成的,一是雨林地圖采用了更多的立體結構,二是須彌地形的密度更高。

相比璃月直上直下的山體結構與稻妻掏空山體的做法,須彌雨林更熱衷于深挖地底,在地下開鑿一條四通八達的通道出來,所以在須彌地下冒險的時候,經常會出現從一座山進、另一座山出的情況。

另外,須彌的立體場景也更加有層次感,上中下的劃分更為明顯,比如水天叢林,上部為視野開闊的參天林木,中部為高低起伏、地形多樣的地表,下部為曲折、幽暗的地底。類似的立體結構在須彌雨林約有三四處。

稍有不同的是,水天叢林不僅僅有空間上的劃分,還有氣候上的劃分,當玩家完成特定任務后,可以控制雨林的晴雨變化,轉為晴天時,叢林水位會下降,更多的可探索區域便露了出來。

天氣轉換機關:法留納神機

天氣轉換機關:法留納神機因此,雖然須彌雨林區域在地圖上顯示的面積不如璃月,但可探索內容絲毫不遜色于璃月。

須彌雨林在游玩體感上讓玩家覺得“大”的另一原因是其鮮少有平坦、開闊的區域,整個地形以連綿的山巒、林木密集的雨林為主,玩家視線被遮擋,鮮有那種可以一覽全境的至高點。

從具體的游玩體驗來看,須彌雨林也展現出了足夠的差異化,既有常年下雨、林木遮天的叢林區域,也有晴空萬里的巨大“荷葉林”,有傘狀發光植物構成稠林,有林木老去、枯竭的荒漠地帶,有河谷,有港口,有村莊,有城市,同等的單位面積,須彌雨林容納了更多的景觀與地形。

但若要問須彌場景的制作理念與制作工藝與此前的版本相比有何差異的話,或許就需要有更專業的視角。

據米哈游藝術總監弋振中在“2022世界人工智能大會”上的分享,原神3.0版本跟1.0版本的“場景復雜程度差別特別大”,“美術資產制作越來越精細”。

圖源:文匯報

圖源:文匯報我們可以隨手截取一張須彌的雨林場景圖來分析。

相比《原神》先前開放的區域,須彌的場景復雜程度是最高的,畢竟現實中雨林便是以物種豐富、垂直結構復雜著稱。

在須彌,任何一棵樹都不是單獨存在的,它必然有著相應的伴生環境,如上圖所示,樹木的基地有了灌木及各類草本植物做裝飾,大大小小石塊的擺放也沒有那么突兀,多了苔蘚、草本等植物,使其融入到整體環境之中。總體而言,須彌雨林場景的視覺豐富度提升了,且極大地弱化了觀感上的參差感、零碎感。

同時,米哈游還利用雨林樹木發達的根系塑造出了高度差異化的場景,它們大多露出地表,要么與石塊、黃土打配合,要么橫臥在水面之上,給予玩家以美的享受。

據知乎網友「楊超wantnon」在《二次元開放世界生成(一)》一文中的介紹,“二次元生成與寫實相比很不一樣……寫實游戲地形,可以用地形軟件制作,結構靠噪聲+侵蝕,也可結合模塊化拼接。而二次元平臺地貌,基本靠手工。”

雖然《原神》所采用的卡通渲染是一種用3D制作方式來模擬2D動畫質感的手法,但就其本質而言,卡通渲染是一種對現實進行抽象、概括的藝術手法,它不能完全照搬現實,就像Arc System Wroks在分享《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》制作經驗時所說的,他們追求的“并不是物理的正確,而是以正確的繪制為目標”,這一“正確”,指的便是通過適當夸張與簡化來提煉角色、場景表現力的動畫風格。

《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》手動進行法線編輯的前后對比,圖源:4gamer.net

《罪惡裝備 Xrd-SIGN-》手動進行法線編輯的前后對比,圖源:4gamer.net因此,卡通渲染的場景想要有出色的觀感體驗,必然依賴于開發者的審美理念、科學知識(地理學、生物學、建筑學等)以及大量的手工調整。反映到實際的游玩體驗上,那就是須彌地區的雨林更加賞心悅目,玩家穿行其間的違和感進一步減弱。進一步地,米哈游通過技術上的更新迭代來保證場景精細度提升后游戲依舊能穩定運行。

圖源:Gamelook

圖源:Gamelook不過,從個人角度來說,須彌雨林地區帶給我的最大驚喜是溯流而上、溯流而下的探險體驗。

以維摩莊為起點,沿著河道向上,一路鳥語花香,藍天映清波。轉過小山包,視野陡然開闊起來,遠處依巨樹而建的須彌城宛若一個令人仰止的神圣所在。路過游船如織的港口,繼續向上溯游,水路一分為三,右上河道蜿蜒,盡頭是河流匯集的低洼地,幽靜的卡薩扎萊宮駐扎其上,左上河流沿地勢滾落,轉入地表之下,中間河道一路浩浩湯湯,盡頭的瀑布聲勢浩大。

須彌城在開闊的地帶中傲然獨立

須彌城在開闊的地帶中傲然獨立而若是以維摩莊為起點,沿著河道向下,河流將馱著小艇一路載歌載舞,駛向喧繁的奧摩斯港,港口何貌?山體、巨樹、人工建筑嚴絲合縫,似乎生來便是如此,兩截巨大的樹樁猶如被劈開的山巒,中間的開口成了天然的咽喉要道。伴著塔布拉鼓與西塔琴奏出的旋律,你盡可瞧見港口商賈云集的熱鬧景象。

我所欣賞的并非沿途的異域風光,而是由四通八達的水系所聯結起來的須彌世界。當我在其間旅行的時候,有了將其感知為整體的可能性。

它為何重要?開放世界有別于傳統線性關卡的一大特征在于它是一個連貫性的、自成一體的世界,玩家會關注到區域與區域之間的關聯程度,從實際游玩來看,具備連貫性、一致性的世界也會給玩家帶來更為真實的冒險體驗——當他們用自己的雙腳去丈量土地,沿著河流去探尋其來源,登上山頭去窺探地理之奧妙的時候,收獲的成就感是不言而喻的。

基于此,當我重新審視須彌雨林的場景構造的時候,能發現它在貫徹《原神》一徑的制作理念外,有了新的進展。按照官方《須彌前瞻短片 02》的介紹,米哈游在場景設計是“主要體現的是當地特色、核心主題以及幻想處理這三部分”,在玩家游歷須彌時均能直觀地感受到這三個特性:當地特色——須彌的人文地理糅雜了南亞、中東、北非等地區的風土人情,自然景觀上則以鮮活、濕潤的熱帶雨林為主要參考對象;核心主題——旺盛的生命力,以居民生活之喧鬧、植物生長之繁茂為主要表征;幻想處理——依樹而建的建筑,參天巨樹構成的雨林,傘狀發光叢林,莫不如是。在此之外,米哈游還注重地圖結構的多元化,在同心圓原則外挖掘立體結構的更多可能,并強化區域與區域之間的聯系性,以達成玩家認知上的連貫性。

(二)草元素

草元素是《原神》七元素中的最后一環,它無疑承擔著某種承上啟下的作用。

在須彌之前,《原神》實裝了風—蒙德、巖—璃月、雷—稻妻三個不同元素主題的國家,旅行者的提瓦特大陸之旅近半,此時引入草元素恰到好處,新機制的加入重新激活《原神》的元素系統,從底層玩法上維持游戲活性,賦予玩家新鮮感。

據《須彌前瞻短片01 神奇的草元素》的介紹,團隊在設計草元素時采用了“更成體系的方式”,一是能與其他元素相聯系,具有較高的耦合程度,二是符合草的特性,降低理解門檻,三是帶有一定的“加工”成分。

草+火=燃燒、草+水=綻放屬于符合現實認知的元素反應,草+雷=激化則屬于“日常現象的藝術再加工”。

在《原神》中,元素充當了兩個重要角色,一是戰斗力提升,二是大世界探索,前者貫穿了游戲的養成、抽卡、挑戰等諸多環節,后者包括解謎、探索、移動等多個內容,但有相對固定的應用場景。

《原神》元素系統的深度更多地集中于“戰斗力提升”這一塊,玩家們自發鼓搗出了一套“高等元素論”,深入研究元素量、元素附著、元素反應之間的相互關系,草元素的加入,給予了老玩家新的研究動力,由此生成新的戰斗技巧與配隊思路,隨著更多草系角色的加入,《原神》現有的隊伍搭配也將迎來更多新的變化。

玩家對《原神》草元素的多重解析

玩家對《原神》草元素的多重解析比起草元素在戰斗力強化、戰斗技巧變更上發揮的作用,更關注它對于大世界探索上的意義,即草元素對于《原神》的關卡設計、場景互動有何幫助。

(三)互動機制

米哈游對開放世界的“解”是什么?這個問題從《原神》公布之初便被提及,直至今天,它依舊是評判《原神》優劣的核心指標之一。

把地圖做成無縫的樣子,取消對玩家的硬性限制,弱化等級概念,所見即所得,想去哪兒就去哪兒,當廠商們把技術當成開放世界游戲的硬性門檻時,時常會忽略一個問題,開放世界的游戲體驗從哪來?

加入攀爬系統、給予玩家足夠的探索自由度就能做好開放世界了嗎?在移動機制上做多層優化,如飛檐走壁的能力、差異化的載具,就能提高玩家的探索欲望了嗎?對此《艾爾登法環》擺出了一個大寫的“NO”。

依樣畫葫蘆最多只是模仿他人的皮毛,忽略了成功產品撐起這副皮囊的內在筋骨,忽略了游戲的底層設計。《塞爾達傳說:曠野之息》的攀爬系統之所以為人所稱道是因為它能與其他系統發生化合反應,比如天氣、體力,在它這,玩家征服一座山有了多層意義,攀爬策略、山頂風光、隱藏獎勵,乃至在制高點尋找下一個地圖目標、利用滑翔傘快速旅行。《艾爾登法環》不設置攀爬系統,因為游戲更強調箱庭探索與層層深入的戰斗節奏。

《原神》想做開放世界,它在一開始謀劃好了自己所要走的差異化道路,但這條路同樣不是一蹴而就的,而是在不斷的迭代更新中沉淀下來的,同樣拿攀爬系統來說的話,能發現它在《原神》大世界探索中的重要性是不斷降低的,這與《原神》愈發多元化的移動手段與愈加立體的地圖結構有關。

《原神》開放世界探索的差異化集中于元素反應系統,每個國家圍繞著對應的元素做出了配套的探索體驗,蒙德的上升氣流,稻妻的雷種子、探針、繼電石,在元素如何場景互動產生化合反應這一課題上,米哈游的成長是有目共睹的,而須彌,就是最好的例證。

米哈游在須彌雨林地區加入了大量新的場景互動機制,粗略統計如下:

須彌雨林場景的互動機制有何稱道之處?

其一,草元素與互動方式的緊密貼合。須彌雨林場景中的可互動元素多以植物的形態出現,它們能夠更好地融入到場景之中,呼應主題,減少突兀感。

植物能激化、會枯焦的多形態設計合乎玩家對植物的一般認知,它還取締了《原神》早期抽象的元素方碑,讓元素反應與場景之間的貼合度更為緊密。

其二,減少對玩家的限制。從表格中可以看到,玩家探索時所需的元素僅僅只有三種,草、雷、火,且雷與火的使用頻率有限,幾乎不會出現探索時需要頻繁切換隊伍的情況。

草種子與稻妻的雷種子雖然只有一字之差,但其擁有的功能更為豐富,且取消了等級限制,玩家在大世界探索時不會有太多需要改日再來的沮喪感。

其三,體驗優化。須彌新增的互動方式中其實多數在此前的版本中均能看到原型,比如彈彈菇與上升氣流,本質上都是垂直方向上的快速移動方式,四葉印與雷極,二者作用及行動方式一致,苗圃則對應稻妻的石板……但須彌的互動體驗卻優越不少,拿四葉印來說,它取消了雷種子或雷元素附著角色的限制,玩家只要對準四葉印的方向即可移動。在稻妻,雷極的存在更像是一項開發者設置的挑戰,玩家必須遵循固定的路線、在規定時間內到達目的地,而須彌的四葉印,則是一道開放題,玩家可以自行規劃路線、自行安排時間,玩家有了更多自我掌控命運的機會。

基于此,認為米哈游在原神3.0中展現出來的進步不是圍繞草元素所構設出來的一系列創意,而是“合理性”。

場景互動與所在場景之間的合理性,這些互動元素的出現不會顯得突兀,似乎與場景格格不入,又或者可以被安置在任何地方。

點位的放置有了合理性,它順應著玩家的游玩思路,而非讓玩家去順應開發者的設計邏輯,走向一條偏離預期路線的道路,它似乎準確抓住了玩家的游玩心理,穿過狹長的地下通道后,安排數個四葉印便于玩家“重見天日”、轉換心境,陡峭的山峰會分節點設置彈彈菇、四葉印或補充體力的小花,為玩家提供多元化的攀登策略。在玩家行進路線上設置不同的誘餌來調整游戲節奏,同時減少來回折返的枯燥跑圖。

當玩家落到巨像手臂上時,四葉印的出現堪稱貼心

當玩家落到巨像手臂上時,四葉印的出現堪稱貼心而「森林書」,便是《原神》3.0開放世界合理性規劃的那根針線。

深入「森林書」

「森林書」是原神3.0版本中實裝的一個世界任務,整體流程接近10個小時,玩家的腳步幾乎踏遍了須彌雨林的每個角落,若是邊做任務邊探索,各塊區域的探索度將在50%左右。

因其流程之長、涉及的角色之多、跋涉的距離之遠,「森林書」被多數玩家戲稱為真正的須彌主線,亦且在結束該段旅程后,玩家紛紛打出好評,故事結尾帶來的沖擊抵消了持續游玩的疲憊感。

為何它有此番魅力?

嘗試著從兩個方面去解讀「森林書」,并以此來窺探《原神》開放世界發展的軌跡。

(一)將須彌感知為一個活的世界

“一個生機勃勃的世界固然很好,但只有你能在其中感受到樂趣時,它的存在才有意義。”在《巫師》系列紀錄片里,主持人Danny O'Dwyer如是說道。

徒具美術奇觀的開放世界只會是一副空殼,為支撐其這個世界,給予玩家在其間游歷的動力,開發者往往會用兩種填充劑,可互動內容與故事,拙劣者堆砌內容,以獎勵為核心驅動力,杰出者編排內容,以激發玩家好奇心為鉤子。

「森林書」兼具互動內容與故事成分,它以故事驅動的方式,把須彌雨林地區給盤活了,具體地說,玩家順著任務流程游歷須彌雨林的時候,能夠理解雨林的來龍去脈,并將其感知為一個整體。

我們不妨瞧瞧它是怎么把須彌雨林各個地塊串聯起來的。

下圖為「森林書」任務的主要流程。

整個任務起始于維摩莊與化城郭中間的小路,而化城郭是玩家進入須彌地區的第一站,但凡玩家開啟3.0主線、暫留化城郭的話,有相當高的概率會碰上被丘丘人圍困的路人女拉娜,從而觸發任務。

玩家接受拉娜請求,前往維摩莊,在清除死域的過程中,拉娜遇難,玩家在森林精靈蘭那羅的指引下踏上尋求惟耶之實的旅程,沿著河流一路北上,來到蘭那羅的世界——桓那蘭那,隨后拿到道具「森林書」,根據書上提示一步步解鎖后續流程。

「森林書」第一章的大致路線,以及后續任務的主要集中地

「森林書」第一章的大致路線,以及后續任務的主要集中地「森林書」是一部須彌雨林觀光指南書。

從上圖不難看出,「森林書」的活動地點幾乎占據了須彌雨林場景的60%以上,部分區域甚至需要玩家推進「森林書」才能解鎖,比如「往昔的桓那蘭那」。

它對于玩家游玩方向的指引是擴散性的、可選擇的,一開始僅列出了三個地點,每個地點又各自引出一條或多條線路,在一個大型的線性敘事中插入非線性的故事篇章,并將不同支線的支點連接在一起。支線的動線安排也有一定的合理性,比如吉祥具書,玩家從降諸魔山的巨像下來進入奧摩斯港,再一路沿河北上抵達維摩莊,隨后搜索降諸魔山地下區域,最后重新返回巨像,基本上以巨像為中心,連接起降諸魔山、奧摩斯港、維摩莊三個地點,經由任務的穿針引線,讓玩家來腦內勾勒出整體場景的分布與路線。

「森林書」還是一部互動教學書。

同樣拿須彌場景互動表格來做說明。

玩家在推進「森林書」任務時,會頻繁遇到上圖所示的交互內容,部分內容甚至需要在玩家完成相應任務后才能解鎖。

玩家應當如何游歷須彌,如何找到那些沒有在地圖中明示的秘境與暗道,如何找出須彌雨林中潛藏的寶箱、神瞳,如何完成開發者設下的多重挑戰?這些疑慮在「森林書」流程中統統都能得到解答。

典型如四葉印。

四葉印是個快速旅行的手段,它散布于須彌全域,玩家可使用草系角色激活眾葉覺蕊來創造額外的四葉印。面對山體等垂直區域,四葉印的存在能幫玩家省下不少攀爬的功夫。

在「森林書」的流程中,米哈游特意設計了數個場景來呈現四葉印的魅力,如水天叢林、無郁稠林、桓那蘭那。前文曾談到四葉印相較于雷極有更高的自由度,而在此處,四葉印還有另外一個優勢,即場景帶來互動趣味。

在稻妻的影向山、天云峠,雷極的存在更多的是起到調整游戲節奏的作用,米哈游用雷極傳送的方式取締了常規的、自由的行進路線,而在水天叢林、桓那蘭那這些場景中,玩家的行進路線并非單一的、固定的,玩家并沒有確切的目的地,此時散布于場景中的四葉印就成了開放解,在高低錯落的立體場景中,玩家有了更多的抵達手段與路線選擇。

(若是深度挖掘的話,其實能發現《原神》部分互動內容缺乏拓展空間,依舊以四葉印為例,除了路線規劃外,它缺乏更多的使用技巧,它難以構成更高難度的挑戰,平臺游戲中常見的可移動落腳點、間歇性消失的落腳點在須彌中并未出現,互動按鈕亮了即可傳送的機制也讓該內容失去了考驗玩家抓時機、抓移動位置的可能性。進一步說,其實是《原神》的底層框架限制了這些可能性,角色是化作粒子移動的,他們在空中缺乏足夠的能動性,沒有慣性、沒有擺蕩、沒有暫停調整身位的可能,《原神》也許需要給角色添加更多的動作模組才能支撐起這些玩法,甚至是為每個角色設計動作。)

在互動內容上,「森林書」表現得更為出色的地方在于路線引導,讓地圖上的可互動內容與任務打配合。

由于須彌雨林場景具備較多的立體場景,常規的地圖任務圖標所能起到的作用被大幅削弱,玩家的目的地往往藏在在某座山內,或者是在半空中,對此,米哈游的做法是強化場景內的視覺記憶點,比如水天叢林的法留納神機、降諸魔山的巨像,并通過四葉印、仙靈、限時挑戰等互動元素來引導玩家前往目的地。他們似是先行籌劃好了任務的整體流程,再搭建起所需的雨林場景,并讓關卡策劃用互動內容編排出一條合理的行進路線,從而讓玩家在一路撿拾面包屑的過程中抵達終點。

玩家若是細心觀察的話,其實能發現《原神》中的仙靈所扮演的角色發生了變化,在1.0版本里,仙靈更多的是充當開放世界的互動內容填充物,仙靈樁所在位置并不會指示下一個可探索內容;1.2版本的暖仙靈起到了雪中送炭的關鍵作用;2.0版本后,米哈游讓仙靈承擔了更多的引路作用,尤其是在一些大型解謎場景與洞窟場景;3.0版本基本延續了2.0的思路,但對玩家路線的安排與可交互內容的密集度有了優化。

在此基礎上,當我們回過來思考《原神》開放世界的塑造時,其實能發現一些端倪,最開始還處于探索階段,各類引導是粗淺的,地圖上放置的互動元素缺乏多層思考或整體性的思考,到了2.0,《原神》在塑造美景、奇觀的同時,開始增加可互動內容的密度,增加了連通性場景的設計,但內容的填充依舊顯得粗獷,3.0在總結經驗基礎上進一步優化引導,而非一味追求開放世界的自由感,互動內容的編排更為合理,與場景之間的聯系性更為緊密。換句話說,尋找仙靈的游玩體驗之所以會大幅改善,未必是其作用發生了變化,而是地圖結構與地圖填充內容的編排思路發生了變化。

另一方面,米哈游在3.0版本中似乎摸索到了一套更加適宜自己的引導體系——故事驅動。

對于開放世界游戲而言,引導是個重要課題,該類型游戲所主張的自由度有時反而會讓玩家犯上選擇困難癥,他們要么毫無目標,要么被滿地的標記所困擾。在早期的《原神》,玩家會逛著逛著偏離了原有的目的地,此后要么迷失方向,要么折返回來得費老大勁,且經常會遺漏東西。

「森林書」所采取的解決辦法就是用故事線串聯起地圖上的互動內容,同時又用故事進度來區隔出同一區域的不同探索內容,實現重復游歷、別有洞天的驚喜感,降諸魔山的水位與水天叢林的天氣均為如此。

理應說,米哈游是犧牲開放世界的自由度來換取玩家體驗的流暢性,開發者在須彌雨林中設下了諸多需要相關能力才能解鎖的內容,如需要演奏音樂才能開啟的秘境,需要召喚健壯的草種子來能突破的屏障等,如果玩家沒有第一時間開啟「森林書」,或是按照「森林書」的流程來探索,他們難免會遭遇無功而返的情形,或者是整體的探索體驗被撕得四分五裂。

這一做法之于開放世界游戲未必是好的解答,但對于《原神》自己來說卻是個合理的解答,因為講故事,是原神內容導向中的重要一環。

最后,「森林書」是一部須彌歷史書。

在尋找蘭那羅、幫助蘭那羅的旅途之中,玩家將接觸到大量的術語,如“那菈”、“瑪哈桓那蘭那薛那”、“蘭伽拉梨”、“無留陀”等。

據玩家的考據,這些稱呼多源于梵語,「森林書」中玩家遇到的蘭那羅不少取材自印度史詩《摩訶婆羅多》跟《羅摩衍那》。

以神話史詩、經典著作為故事或人物原型,在電子游戲中并不罕見,「森林書」的特殊之處是它將這些原型整合成自己的故事,自己的“人”(蘭那羅≠人)文風貌,甚至是自己的世界觀。玩家與蘭那羅交流的過程,其實就是一次不同文化交流、碰撞的過程,在這層意義上「森林書」構成了真正的異世界旅游冒險,玩家會打從心底里認為須彌是一個在精神風貌、風俗習慣上有別于它者的地方,而不僅僅只是視覺感官上差異。

如派蒙所言,這是人類文化與蘭那羅文化的碰撞

如派蒙所言,這是人類文化與蘭那羅文化的碰撞而也正是在與蘭那羅的相處中,玩家得知了須彌雨林的演變史,為什么降諸魔山上會有一尊遺跡巨像,為什么巨像的零件會被埋藏在其他位置,為何水天叢林常年下雨,為何須彌雨林被死域所污染,為何蕈獸活躍于雨林中……

越是深入「森林書」,玩家對于須彌這塊土地的理解就越深厚。

或許正因如此,玩家在消除死域的時候,有了情感上的動機,而非單純的獎勵刺激。

(二)玩家參與的童話故事

“但愿新的夢想永遠不被無留陀侵蝕,但愿舊的故事與無留陀一同被忘卻……”在與「森林書」有關的討論中,有大概率出現以上臺詞,它們來自「森林書」末尾的詩歌,完整版會整合其他劇情中出現的臺詞。

「森林書」的劇情引起了玩家的情感共鳴。

當我們討論了一大段原神3.0如何用故事驅動的手段來引導玩家探險時,忽略了一個重要的前提,即故事本身為什么能夠成為玩家游玩的驅動力?

當然得是故事足夠出色不是嗎?

「森林書」自然是個出色的故事,但在解析之前,有必要先講講兩個東西:

1.《原神》與經典的開放世界敘事有何不同?

《原神》的敘事手法本質上與線性游戲一致,玩家按照編劇編排好的固定路線前行,角色操控與劇情演出來回穿插,故事是有序的,有完整且固定的開頭、經過、結尾,玩家的對話選擇并不影響劇情的推進。

它與一些常見的開放世界敘事手法不同,在探索自由的主張下,多數開放世界游戲多采用非線性的手法,即故事沒有單一的發生序列。

如《刺客信條》系列,育碧采用了一套相對穩定且可靠的敘事公式,它將故事拆解成一系列目標,并在不破壞主線的情況下插入各類支線,不過,玩家依舊保有完成任務的多種手段,開發者會采用硬性限制或軟性引導來規劃玩家的路線。

如《巫師3》, 游戲情節會根據玩家在游戲中的一系列選擇發生變化,為了保證玩家探索的自由度與故事發生的合理性,CDPR采用專業的故事編輯器來構設所有敘事可能性與調整演出效果,它也被成為網狀敘事。

如《艾爾登法環》,游戲在開頭只給玩家拋出一個終極目標——修復法環,但具體要怎么做,應該采用什么樣的游玩順序全憑玩家自己定奪。其故事是依靠環境、物品描述、NPC對話構成的,注重玩家自身的探索與理解,敘事側重于發掘游戲的世界觀,而非玩家的個人冒險。

還有《塞爾達傳說:曠野之息》,游戲幾乎放棄了敘事線,無論是解放四神獸還是尋找公主的回憶,全都是可有可無的存在,且不影響玩家的游戲體驗。

這些敘事手法并無高低之分,只有適合不適合,是否適合游戲的故事基調,是否適合游戲的游玩體驗。

2.「森林書」與《原神》常規的敘事有何不同?

在偏線性的敘事手法下,《原神》中的故事大多圍繞著某一角色或多個角色展開,即便是作為主線的魔神任務也是如此,部分限時活動更是專門為角色搭建舞臺、推出專屬劇本。

而空/熒——玩家在故事中的扮演者,為了調劑大眾玩家在喜好上的偏差,讓每個玩家都能無隔閡地映射在主角身上,開發商常用的手法是弱化角色個性,避免在主角身上貼太多標簽,因此,玩家在《原神》故事中的存在感其實并不高,他們更多的是扮演一名見證者的角色,見證游戲角色的喜怒哀樂,見證國民、國家的命運,而非自身的愛恨情仇,唯一與主角直接相關的就是那失散的親人。

但在「森林書」,玩家卻顯得有些活躍,它是個關乎玩家自己的故事,雖然故事的開端是讓玩家收集惟耶之實、拯救遇難的拉娜,隨著故事的發展,玩家逐漸從協助者轉變為森林的拯救者,并親自挖掘出失散親人在須彌土地上經行的痕跡,成功與蘭那羅建立起牢固的聯系。

「森林書」,誘發了玩家的主角意識。

如果沒有意外的話,玩家將成為下一個被蘭那羅們刻在石壁上的傳奇角色

如果沒有意外的話,玩家將成為下一個被蘭那羅們刻在石壁上的傳奇角色回到「森林書」本身,它何以精彩?

扎實的臺詞功底,渾然一體的世界表達,溫馨的童話底色,一流的故事立意。

「森林書」的對話風格并沒有脫離《原神》的一貫印象,派蒙依舊充當著吐槽+被調侃的角色,可選擇的對話總會時不時抖下機靈,它準確拿捏了玩家心理,直接將玩家心頭所想打在了屏幕上,這種輕松詼諧的對話風格散發著一股魔性,讓玩家能夠忍受那些佶屈聱牙的陌生術語,并耐著性子把劇情看完。

在幽默之余,它也總能蹦出一些金句引發玩家感慨:

即便其中一些是化用自文學著作、歌詞的,但經過重新潤色以及合理的情節編排后,玩家并不會產生任何違和感。

在此基礎上,「森林書」的敘事與對話充斥著濃厚的蘭那羅文化色彩。

寫作者在一定程度上都是人格分裂者,他們需要將自己幻想成故事中的角色,編織他們的過往,揣摩角色的思想,模仿角色的行為,以使受眾將其感知為“真實”。

寫人尚且如此,更何況是寫沒有參照對象的“蘭那羅”?然而「森林書」卻把蘭那羅寫活了。

“如果這個世界上真的存在蘭那羅的話,那它就應該是這個樣子的。”

私以為,「森林書」里所描寫的蘭那羅有兩個基準,一是孩童,二是開發團隊預設的蘭那羅文化。

蘭那羅與人類的接觸有限,它們對于人類世界的認知與孩童無異,這導致它們只能用自己已有的認知來形容陌生事物,且經常曲解主角與派蒙的話語。

因認知所造成的說話風格差異,在「森林書」的尾聲被再次提及,經由蘭羅摩前后發言的對比,開發團隊似乎在強調一件事:蘭那羅的力量源于它們的記憶與夢,記憶越少,其認知與發言就越像小孩。

這便引申到蘭那羅塑造的另一個基準——蘭那羅文化。

蘭那羅不僅有著自己的語言與文字,也有自己的歷史,它們以月亮升起為時間單位,它們崇尚夢與記憶的力量,它們熱愛音樂,重視友誼,堅信森林會記住一切,而記憶永不消散。

玩家在「愿為一炊之夢」這條任務線所遇到的一切趣事,便是蘭那羅文化的集中體現,它們視水、新鮮的水果為美食佳肴,并抗拒主角加鹽后的改良食譜。

對此,蘭阿帕斯給出了解釋:

縱覽整個「森林書」,你不得不慨嘆米哈游塑造蘭那羅這一幻想生物時的細致程度,他們為其行為與發言找到了嚴絲合縫的理由,且僅僅扣著森林、草元素這個主題。

或許,正是這些頻繁且合理的交流讓玩家將蘭那羅感知為“真實的存在”。

但只是這樣還不夠,「森林書」祭出了電子游戲敘事中的絕活——通過持續性的交互與虛擬角色建立情感聯系。這是一種只有在交互式媒體中才有可能實現的敘事技巧——操控一名角色,而不是被告知他們做了什么,玩家不止停留于看,他們確乎在扮演著某個角色,并在長達8——10小時的游戲流程中不斷強化與蘭那羅的聯系。

玩家是從什么時候喜歡上這些天真無邪的森林精靈的?這個問題沒有答案,玩家喜歡的甚至不是某一特定的蘭那羅,他們與蘭那羅也沒發生過跌宕起伏的情感沖突。

或許,是蘭那羅們所秉承的純粹的善的理念,凈化了每一個跟隨著它們一同旅行的玩家。

它們希望每個孩子都能健康長大:

它們會因為遺忘了朋友感到慚愧:

在故事的開頭,它也許會帶來類似于《龍貓》的奇幻色彩——唯有孩子,才能看見蘭那羅。但「森林書」不是《龍貓》,它并未在故事里摻雜成人的視角,讓受眾在成人與孩子的交替中去挖掘每個人身上潛藏的童年,它沒有明確地指出孩子為何會丟失童年的記憶、遺忘蘭那羅。

它并不預設任何價值判斷,甚者,整個故事里面其實沒有對抗性的存在,沒有主觀上的惡,主角團對抗的是無自我意識的無留陀,而無留陀是什么呢?萬物不可避免的死而誕生的東西,它不過是自然流轉、輪回中的一部分。

來源見水印

來源見水印「森林書」干凈,澄澈,像沾上露珠而顫抖起來的花苞,像林間因風搖曳的草木,像一切美好的事物,我們一想起它,嘴角會上揚,心底會開花。

「森林書」就是這么一個美好而純粹的故事。個人在情感上更愿意將其與宵宮所說過的話劃上等號,“戰勝惡龍的勇者成為了下一個惡龍,斬破黑暗的圣劍變成了毀滅世界的武器,雖然我知道這樣的故事也會很流行,但我不喜歡,真的不喜歡,浪漫的意象,保持浪漫就好了。”

在此刻,你會發現,「森林書」乃至《原神》的故事,其實是為每個玩家留下一塊如同孩子般的純真的心靈凈土。

做內容的米哈游

「森林書」給《原神》的開放世界帶來了什么?

它用一個超長線任務,帶著玩家穿行大半個須彌地區,串聯起散落在地圖上的互動內容,并告知玩家這塊土地的由來與演變,告訴玩家這片森林所孕育的生機與希望。

玩家是否深入體驗過「森林書」,會對須彌有著截然不同的感受,玩家在其間游蕩的時候,看到的不僅是濕潤、葳蕤的雨林風景,他們能細數這片土地上所發生的事情,自己與蘭那羅們奮斗過的痕跡,他們能感受到雨林的脈搏,聽見蘭那羅的歌聲。

這便是敘事的魅力,它讓玩家在須彌的開放世界之旅更為整體與連貫。

這種流暢而充實的冒險體驗不免讓人想起《原神》剛上線時的景況,彼時的蒙德在玩家眼中顯得空曠而寂寥,它的開放世界探索被打上了“稀薄”的字眼,當你循著某條任務線找到秘境時,發現它不過是荒野中隨處可見的一道石縫,場景塑造、關卡設計并不能滿足劇本的需要,大地圖上課探索內容的數量與質量不能滿足玩家的胃口。

從1.0到3.0,《原神》的場景美術與互動內容密度無疑登上了新的臺階,但對于開放世界游戲而言,它依舊遺留了一個問題,玩家在大地圖中的引導與動機如何解決?

《原神》的開放世界探索存在著一個隱形的任務清單,100%地圖探索度,它包括傳送點、神瞳、寶箱(含仙靈、限時挑戰、解謎等)、任務等內容。它們散布在地圖中的各個角落,或明或暗,成為吸引玩家注意力的主要誘餌。

當玩家進入一個新區域,登上場景的高處俯瞰時,能發現數個明顯的標記,此時玩家應當如何規劃路線?或是放棄規劃無腦走一圈?而當玩家前行時發現前方有新的目標物應當如何?四散的目標物分散了玩家的注意力并阻礙了玩家對關鍵路徑的視察,玩家難免有所遺漏。

路線規劃是一部分,玩家的探索動機則是另一部分。《原神》將角色、隊伍的成長與大世界探索做了一定的分割,探索對玩家戰力值的收益并沒有副本、深境螺旋、游戲商店來得高。

《原神》需要從其他方面來補足玩家的動機,比如探索本身的趣味性,又比如玩家的情感沖動。

遺憾的是,《原神》的游戲內容設計并非時刻都能保持著一流的水準,即便是「森林書」,在推進到一定程度后,你也會發現游玩上的重復感,玩家深入一個洞窟,踏進一個秘境,其游玩行徑并不會發生過多變化,戰斗依舊會被擺在突出位置。即便有些新的游玩內容出現,它也沒有表露出深挖玩法的意圖。

吉祥具書任務線中的解謎內容多少有些淺嘗輒止。一個猜想,不一定對,米哈游是想控制各條任務線的時長

吉祥具書任務線中的解謎內容多少有些淺嘗輒止。一個猜想,不一定對,米哈游是想控制各條任務線的時長幸運的是,「森林書」從敘事的角度賦予了玩家內在的行為動機。

從某種程度來說,目前的《原神》并不是一個以探索與發現的樂趣為主旨的開放世界(玩家無論走到哪里,來過多少次,他們總能發現以前從未發現的東西)。《原神》更加看重角色與敘事的力量,它們為提瓦特大陸與旅行者的旅程增添了豐厚的意蘊,玩家能看見蒙德自由之風吹起的飛絮,在望風山地不經意瞥見日出時被應景的音樂直擊靈魂,玩家也會看見古老的璃月如何因人的力量延續著自己的繁榮昌盛。

「森林書」,只是更好地將米哈游的敘事意旨嵌入《原神》這個開放世界之中,讓故事與互動探索相互呼應。

米哈游“致力于為用戶提供美好的、超出預期的產品與內容”。在媒體與玩家的評價中,我們能多次看到“《原神》以內容為導向”的描述。

但什么是《原神》的內容呢?

是美術,是音樂,是陣容龐大、性格鮮明的角色,是開放世界的探索,是獨樹一幟的元素戰斗體系,還可以是故事,是故事里蘊含的情感表達,它們不該是可以被一一獨立出來的成分,「森林書」就是將它們統統兜在里頭、合理調配的那口大鍋。

兩年前,《原神》在移動端所形成的降維打擊也許會被認為是源于它的技術、它的游戲類型,但當越來越多廠商涌入這個賽道的時候,《原神》依靠什么來維持自身的優勢?

內容,高質量的、飽滿的內容。

它并不意味著技術被降到了次級地位,《原神》能夠在兩周年完成蛻變,用驚人且驚艷的內容量再次給予玩家以震撼,同樣需要依靠高效的內容創作工具、成熟的內容生產流程。只是,隨著每一次的迭代更新,內容的創作思路也在更新。

更進一步地說,《原神》的內容還囊括了它的二次創作、社區討論。米哈游用高質、飽滿的內容創作來培養玩家對于游戲的愛,并撬動他們持續輸出內容的熱情。

圖源:推特@haragaita_i

圖源:推特@haragaita_i開放世界游戲的上限,給予了米哈游無限馳騁的可能性,而它,還在繼續摸索自己的極限。

關注找手游微信公眾號,了解手游代理最新資訊